以色列在加沙的军事行动搅动了整个中东的局势,人们开始担忧将来会爆发更大规模的地区战争,而美国学界也因此掀起波澜。

「加沙居民区被炸毁」,「巴勒斯坦儿童不幸遇难」,这类照片在推特等社交媒体上被大量地转发,有调查显示,如今,大多数美国年轻人愿意支持哈马斯及巴勒斯坦人抵抗以色列。这与他们父母的观点截然相反,舆论的转向令人震惊。他们的父母及上几辈人的观点,其实也是在亲以色列的广播电视、电影和印刷出版物的压倒性宣传所塑造出来的。

如今年轻人反以色列的情绪高涨,在美国的大学里也爆发了多起示威活动,这惹恼了亲以色列的亿万富翁金主。有些亿万富翁发起更猛烈的报复行动。许多企业主宣布,凡是公开支持巴勒斯坦的大学生都会被列入他们就业的黑名单,在哈佛等精英大学对他们已经展开大规模的“人肉搜索”。

几周前,一贯立场亲以的美国官员亲自下场,他们对哈佛大学、宾夕法尼亚大学和麻省理工学院等几所最顶尖大学的校长呛声,在他们的校园里,为“反犹主义”作证。国会议员们痛斥这些校长,「允许反以色列运动」,甚至指责他们『放任校园里的对“犹太人进行种族灭绝”的呼吁,荒谬愚蠢至极!

校领导们做了回应,但重点放在「对这类政治议题的言论自由」的支持上。但这样的态度不能让亲以色列的金主及其主流媒体,满意。他们不断对学校施压,让这些校领导滚蛋。没过几天,宾夕法尼亚大学校长以及挺她的董事会主席被逼辞职;不久后,哈佛史上「第一位」黑人校长也没能「幸免」,他们「找到」这位校长在学术剽窃的大量证据后,进行公开,就是要让她滚蛋。

就因为政治意识形态不同,美国精英大学的校长这么快地被免职,这是我从来没有看到过的,短短几周内,接连两起,几乎前所未有的,这对学术自由冲击巨大。

亲以色列的势力这么快就取得到了两次政治大胜。这就难怪 ,他们会去开辟更多的战场进行趁势追击了。上周晚些时候,他们发起对哈佛大学的诉讼,抨击哈佛是一个「反犹主义的“堡垒”」,批评他们放任「对犹太学生的歧视」。从《纽约时报》到哈佛大学的《哈佛深红报》,我们的媒体都大篇幅地报道了这件事。

精英大学在美国社会中扮演着至关重要的角色,犹太人与他们的历史有着深刻的联系。2005年,著名社会学家杰罗姆·卡拉贝尔(Jerome Karabel)出版了《被拣选的人:哈佛、耶鲁和普林斯顿的入学标准秘史》(The Chosen),这书算是很权威的书了,书里谈了哈佛、耶鲁和普林斯顿过去一百年来犹太人入学的历史,重点谈到了这些学校长期限制学生人数的潜规则。

2012年底,我大量借鉴了他多次拿奖的著作,写了一篇篇幅很长的文章,重点描述了冉冉升起的犹太精英与他们的对手「缓缓落幕」的非犹太裔的白人(宗教意义上的外邦人)之间的没有硝烟的争斗,在二十世纪外邦人曾取代过犹太精英地位:

“来自卡拉贝尔的大量文献资料包括超过700页和3000个尾注,都证实了一个显而易见的事实:美国之所以存在这种严苛,独特而繁琐的,过于主观的招生制度,实际上是因为,它是一种隐蔽的种族战争手段。在20世纪20年代,主导常春藤联盟的白人精英们希望大幅削减「迅速增长」的犹太学生的人数。最初,他们靠简单的数量配额制度,结果社会争议很大,教师也反对。因此,当时的哈佛大学校长劳伦斯·洛厄尔(A. Lawrence Lowell)及其同行,采取的方法是,将入学条件由简单且客观的考试成绩测试,转变为对每个申请人的各方面进行复杂而全面的考量;由此造成了入学制度上的不透明,即可以允许学校录取或拒绝任何申请人,校方可以根据自己需要,来定学生的族群状态。因此,校领导既可以坦荡地否认任何种族或宗教配额的存在,又可以将犹太人的入学率减少到更低的水平,在随后的几十年中,这样的比例几乎没有变过。例如,哈佛新生中的犹太人比例从1925年的近30%下降到次年的15%,直到二战期间基本保持不变。

“正如卡拉贝尔反复证明的那样,后来招生政策的重大变化通常是由最初的政治势力及其对手的平衡因素决定的,而不是出于任何理想主义的考虑。例如,在二战后,犹太组织及其盟友动员其政治和媒体资源,通过修改各种学术和非学术因素的权重向大学施压,迫使大学增加犹太族裔的入学率。然而十年或二十年后,这个过程又在相反的方向上重复,因为20世纪60年代初,黑人活动家及其自由派政治盟友也向大学施压,要求大学将少数族裔入学人数与美国全国人口更接近,部分地改变了他们最近对纯粹学习成绩考虑的关注。事实上,卡拉贝尔指出,耶鲁大学少数族裔入学人数陡然地极端的增长发生在1968年至1969年,这主要是由于担心校园周围黑人聚居的纽黑文发生种族骚乱。

“参与这些招生政策之争的许多知名人士,似乎明显缺乏逻辑的一致性,自由派和保守派有时都偏向学习成绩,有时偏向非学术因素,无论哪种因素都会产生他们出于个人或意识形态原因所需的特定种族学生组合。不同的政治集团为控制特定的大学进行了长期斗争,随着这些集团在大学机构内获得或失去影响力,录取率会发生突然的巨大变化:耶鲁大学于1965年更换了招生人员,次年犹太族裔的入学人数几乎翻了一番。

“有时,校外的司法或政治势力往往会被聚集起来,并能成功撤除这些大学的招生政策。卡拉贝尔自己的意识形态倾向几乎没有显现出来,因为他对州立法机构迫使常春藤盟校放弃犹太生的配额制度的做法表示赞赏,但似乎认为立法机构对‘平权法案’的攻击,是对学术自由的不合理攻击。《被拣选的人》的大量尾注可能会让人解读克劳塞维茨的话之后得出结论:我们的精英大学招生政策往往包含了种族战争,通过各种方式,或者甚至可以将其概括为一个简单的列宁式问题:“谁,谁?”

“尽管卡拉贝尔几乎所有的研究都集中在哈佛、耶鲁和普林斯顿招生政策的早期的历史,而过去三十年的发展只有几十页,但他发现其中的招生政策完全是延续至今,招生过程仍然如大家所知的不透明,大多数私立大学仍然允许他们以任何理由录取任何他们想要的人,即使这些原因和录取决定最终可能会在多年后发生变化。”

一百多年来,特别是近几十年,精英大学总是通往美国学术、法律、商业、金融和媒体制高点的直接管道。因此,控制这些机构并决定它们的招生人数是,对整个社会的极大程度上的控制。正如卡拉贝尔在他的著作中所展示的那样,在整个20世纪,这些大学因此成为了外邦人(非犹太人)和犹太人之间无声的权力斗争的战场。前者最初占了上风,但后者最终取得了胜利。在书的最后,作者“庆祝”了他们所谓的精英统治的胜利:

“事实上,卡拉贝尔在他书的最后一章中提到了一个极端讽刺的例子,即 WASP(盎格鲁-撒克逊白人新教徒)群体,这个群体曾经完全主导美国精英大学和‘美国人生活的一切”的大机构,到2000年已经成为‘哈佛的一个小而被围困的少数群体’,实际上比犹太人的人数还要少,而犹太人曾经试图限制他们的存在。非常相似的结果似乎适用于所有常青藤盟校,而且这种不平衡往往比卡拉贝尔强调的特定例子还要严重。”

然而,我2012年的文章挑战了美国学术精英主义的普遍迷思,并引起了很大的争议,特别是其中《纽约时报》关于常春藤盟校中明显存在反亚裔配额的研讨会;就在次年,引发了一个针对哈佛大学歧视性招生政策的诉讼。这个诉讼在去年甚至打到了最高法院,并获得了胜利,而这场官司从一个法院打到另一个法院,整整打了10年。

我登了一系列文章对我的之前分析进行了概括和延展:

American Pravda: Racial Discrimination at Harvard

Ron Unz • The Unz Review • October 22, 2018 • 10,300 Words

American Meritocracy Revisited

Ron Unz • The Unz Review • May 4, 2022 • 28,400 Words

Challenging Racial Discrimination at Harvard

Ron Unz • The Unz Review • October 31, 2022 • 5,800 Words

Affirmative Action and the Jewish Elephant in the Room

Ron Unz • The Unz Review • July 3, 2023 • 6,800 Words

在《平权法案和犹太人:不愿提及的风险》(Affirmative Action and the Jewish Elephant in the Room)一文中,我强调,在美国最精英的大学里,犹太人占了两代人的巨大优势,这塑造了我们现任的美国政府,一个明显有种族倾斜的政府:

“相对而言,很少有美国人会考虑申请哈佛或其他常春藤名校。事实上,我怀疑我们的大部分公民可能认为这些学生团体的组成完全无关紧要,远不如我们顶级职业运动员或流行音乐明星的身份重要。

然而,正如我一再强调的那样,这些教育机构倾向于培养下一代的美国统治精英,这适用于政界和许多其他领域。

“例如,我们研究一下,我们现任拜登政府中的主要人物,这些人是决定我们自己国家和世界其他地区的未来方面发挥着至关重要的作用。自华盛顿时代以来,内阁部门的名单急剧增加,但假设我们把注意力集中在六个最重要的部门上,由控制国家安全和经济的个人领导,然后再加上总统、副总统、办公厅主任和国家安全顾问的名字。尽管‘多元化’可能已成为民主党的神圣座右铭,但管理我们国家的少数几个人的背景却显得非常不多样化,尤其是如果我们排除了最高的两位政治人物的话。

· 乔·拜登总统(犹太姻亲)

· 副总统卡玛拉·哈里斯(犹太配偶)

· 办公厅主任杰夫·齐恩茨(Jeff Zients,犹太人),接替罗恩·克莱恩(Ron Klain,犹太人,哈佛大学)

· 国务卿安东尼·布林肯(犹太人,哈佛大学)

· 财政部长珍妮特·耶伦(犹太人,耶鲁大学)

· 国防部长劳埃德·奥斯汀三世(黑人)

· 司法部长梅里克·加兰(Merrick Garland,犹太裔,哈佛大学)

· 国家安全顾问杰克·沙利文(White Gentile,耶鲁大学)

· 国家情报总监艾薇儿·海恩斯(犹太人)

· 国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯(犹太人)

“2013年,俄罗斯总统普京访问莫斯科犹太中心,并在他的讲话中指出,第一届布尔什维克政府中有80%-85%是犹太人。尽管这种说法可能有些夸张,但它似乎是对当今美国政府的一个非常合理的描述,尽管犹太人占美国人口的比例不到2%。

“当一个国家的最高领导层是从这样一个孤立的小圈子中选出时,在这个圈子里,严格的精英管理标准早已被共同的意识形态信仰,甚至可能是普遍存在的隐性种族「近亲繁殖」所取代,这可能会产生巨大的问题。我们目前的通胀率是四十年来最高的,几天前,美国政治机构的喉舌《外交事务》发表了一篇重要文章,讨论了对俄罗斯和中国同时发动战争的可能性,以及我们如何在这样一场艰难的冲突中取得胜利。我从小到大,还没有看过一位美国总统认真考虑过与俄罗斯或中国开战,但我们现任的国家领导层似乎非常想要将我们卷入与这两个大国同时进行的全球战争。”

目前的调查显示,许多或许是大多数民主党人强烈反对美国政府的「力挺以色列屠戮加沙之战」,这些情绪在主导政党政治的活动人士中似乎尤为强烈。随着11月大选即将到来,拜登总统的民调数字越来越难看,但这些不利因素,似乎还不能改变他的政府对这个犹太人之国坚定支持的政策。当然,我们不能忽视有这样一种可能,即他的政府的族群结构,即这种奇怪的不妥协背后的一个主要因素。

在哈佛及其他精英大学在美国所占据主导地位,助推了一小部分犹太少数群体能够在现在和未来的美国社会中保持其主导的影响力。这就解释了为何,哈佛会因为其所谓的反犹太主义氛围和对犹太学生的歧视而被告。但我认为,如果这场官司把公众的注意力转到了刻意隐瞒的那些事上,最终可能会适得其反。

哈佛校长克劳丁·盖伊于1月2日被迫辞职,她上任仅6个月,是哈佛历史上任期最短的校长,接替她的是哈佛的犹太教务长艾伦·加伯。巧合的是,自1991年以来,哈佛大学的四位前任校长要么有犹太血统,要么有犹太配偶,其中四位中的三位属于前一类。考虑到这段历史,目前有关哈佛长期存在反犹主义的说法似乎相当不可信。

与此同时,考虑到哈佛、耶鲁、普林斯顿、康奈尔、达特茅斯等八位常青藤大学校长中有五位是犹太人,以及加州理工学院和麻省理工学院等其他精英大学的校长,其他精英大学的反犹主义似乎同样不太可能发生。几十年来,顶尖学术领导层的种族比例基本保持不变。

一场指控哈佛大学和其他精英学校长期存在反犹主义的大官司,可能会让这些事实得到更广泛的公众关注,其后果不一定对受害的原告有利。与此同时,根据媒体报道,所引用的“反犹主义”的实际例子似乎只不过是公众对以色列及其政策进行批评,这种情况自然会冒犯那些在情感上热情支持以色列的学生。

此外,诉讼的第二个因素更有可能适得其反。根据《纽约时报》的文章:

“该投诉甚至指责哈佛大学故意减少犹太学生的入学人数,声称十多年来犹太学生的入学人数急剧下降,‘这只能表明哈佛大学故意减少犹太学生人数。’”

在过去的7年里,哈佛大学和其他顶尖大学的犹太学生人数据称急剧下降,这一点确实值得注意。但所有这些数据都来自希勒尔(Hillel),一个犹太校园组织,根据我自己的分析,事实实际上与表面上的情况大不相同。

根据希勒尔的公开数据,我在2012年的那篇《精英管理》(Meritocracy)文章中得出了一个最令人震惊但却很少被报道的结论,那就是在我们的精英大学中,犹太人的比例过高:

“根据这些数据,犹太学生被哈佛大学和其他常春藤盟校录取的可能性,比能力相似的非犹太裔白人(外邦人)学生大约高出1000%。这个结果绝对是令人震惊的,因为20%或30%的代表性不足通常被法院视为种族歧视的有力初步证据。”

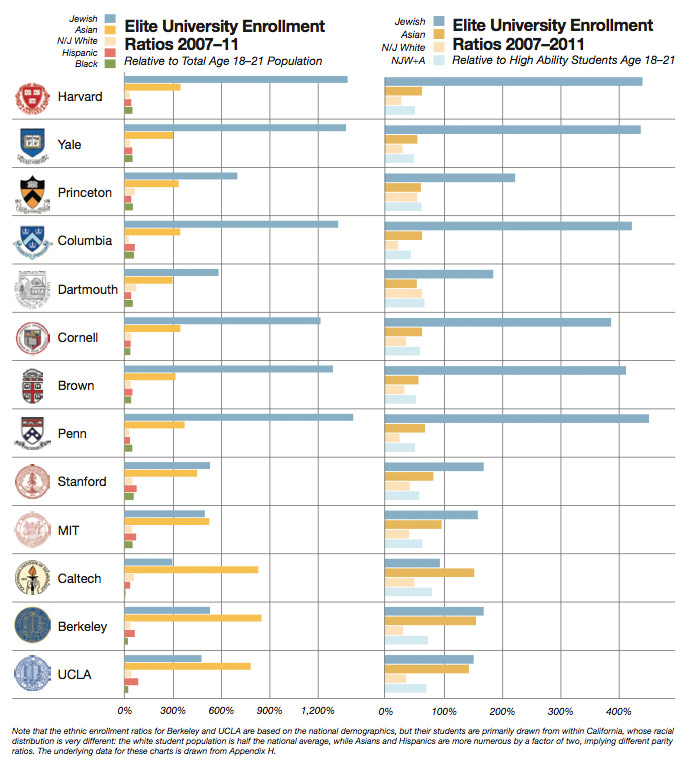

一些图表有效地佐证了这些显著的发现:

正如我后来解释的那样:

“这些图表揭示了一个被隐藏的事实,即非犹太裔白人(外邦人)在精英大学的代表性严重不足,这不仅体现在他们在表现最好的学生中所占的比例上,甚至体现在他们在大学适龄人口中所占的比例上。学术管理人员可能会公开担心黑人或西班牙裔入学人数与他们的全国人数不成比例,但非犹太裔白人(外邦人)入学人数不足的问题实际上要严重得多。在很大程度上,我们顶尖大学的学生群体构成了我们国家下一代精英的雏形,近几十年来,非犹白人(外邦人)越来越被排除在这一重要群体之外。

“所有这些精英政治的统计数据最初都是十年前编制的,但当我偶尔更新它们时,我注意到几乎没有什么变化,只是它们有时变得更加极端。哈佛的一项内部研究在很大程度上证实了我对亚裔歧视的分析,但被压制了。与此同时,尽管有一些激动的犹太积极分子愤怒地谴责,但我对犹太人比例过高的分析却从未受到重大挑战,但这个话题也毫不奇怪地从任何公开辩论中消失了。”

但是,几年后情况发生了变化:

“2016年,我发起了一场高调的竞选活动,为哈佛监督委员会选出了一批候选人,我们的核心问题之一是提高招生的透明度。尽管我们的努力失败了,但它可能产生了一些长期的影响。

“无论是我们自己的报道,还是我们激烈的对手的报道,都从未拿「犹太人人数的问题」说事儿,但《纽约时报》在头版报道我们的活动,肯定会让激进组织想起2012年我那篇文章里的惊爆内容,我提供的让人叹为观止的事实,最终会冲破他们媒体的拦阻,到达美国公众视野,也许如此一来,后果会很严重。

“我所有的入学人数都是根据希勒尔每年提供的公开数据估计得出的,希勒尔是一个全国性的犹太校园组织,学术研究人员和媒体机构几十年来一直使用希勒尔的数字。我在文章中提到,即使是犹太人入学人数的轻微下降,有时也会引发公众巨大的争议,并要求立即扭转这一趋势。

“与此同时,招生中任何‘反犹太主义’的暗示都被认为是绝对不可赦的死罪,任何犹太招生的大幅减少都可能被一触即发的媒体谴责。例如,普林斯顿在1999年发现,该校的犹太入学率已从20世纪80年代中期的逾700%降至仅有500%,远低于哈佛或耶鲁的可比数据。这很快导致了《普林斯顿日报》的四篇头版报道,《纽约观察家》的一篇主要文章,以及《纽约时报》和《高等教育纪事报》在全国范围内的广泛报道。这些文章包括谴责普林斯顿长期以来的反犹太主义历史遗产,并迅速导致官方道歉,随后犹太人数立即反弹30%。在同一时期,整个常春藤联盟的非犹太裔白人入学人数下降了大约50%,使这些数字远远低于平等水平,但媒体对此保持沉默,甚至偶尔对美国精英教育体系的“多元文化”的进步表示祝贺。

“在我们的哈佛监督委员会运动失败后的第二年,希勒尔网站报道说,哈佛大学和许多其他顶尖大学的犹太人入学人数突然大幅下降,下降幅度超过50%,而这一点完全被国家媒体和通常警惕的犹太激进组织所忽视。这种令人震惊的犹太人在精英大学的消失一直持续到今天。然而,我很快就确定,这种转变似乎只是一种重新定义,学生显然只有在宣布自己是犹太宗教的实践者时才算在这一类别中,这一变化产生了巨大的影响……”

例如,2013年哈佛希勒尔声称犹太人本科入学率为25%,而我的一位尖锐批评者指出,《哈佛深红报》的一项调查显示,2017年入学的新生中只有9.5%是犹太人,这似乎是一个巨大的差异。然而,该调查提到的是宗教上的犹太人,这与更广泛的种族或祖先意义上的犹太人完全不同,特别是因为犹太人是美国社会中最世俗的人群之一,整整42%的哈佛学生将他们的宗教信仰描述为无神论者、不可知论者或“其他”。事实上,一项全球调查发现,只有38%的(少数民族)犹太人信仰犹太教。因此,如果哈佛大学的调查是正确的,哈佛犹太人的宗教信仰是典型的,这就意味着哈佛大学新生中有9.5% / 0.38 = 25%是犹太人,这与哈佛大学希勒尔所声称的比例完全一致。这有力地表明,希勒尔的数据大致准确。

“一般来说,犹太人的分类具有相当多变的性质,基于宗教,种族和全部或部分血统的定义有些重叠,使其能够因各种原因而急剧扩大或缩小……

“同样,我的研究发现,哈佛大学和其他精英大学招收犹太人的比例明显比同等学业成绩的非犹太裔白人高出约1000%,这肯定在犹太激进组织的领导层中敲响了警钟,他们想知道如何最好地管理或隐瞒这一潜在的危险信息。随着一起备受瞩目的亚裔歧视诉讼在法庭上进行,以及我在2016年竞选哈佛监督委员会董事会候选人的尝试失败,越来越多的公众监督的可能性肯定变得非常大……

“如果犹太人的人数突然缩小到只包括那些声称遵循犹太宗教习俗的学生,那么犹太人在精英校园中公然的过度代表将大大减少。与此同时,大量不太合格的犹太血统申请人,但没有宗教信仰,可以继续通过写关于他们‘大屠杀祖母’的论文来获得不公平的录取,而美国98%的非犹太人人口对此一无所知。

“不管出于什么原因,希勒尔最近似乎采取了这种做法,大幅减少了哈佛大学和其他精英大学公布的犹太人入学人数估计,从而通过简单的重新定义消除了种族偏见的一个明显例子。例如,希勒尔网站现在声称只有11%的哈佛本科生是犹太人,比之前25%的数字大幅下降,这与几年前《哈佛深红报》的调查非常接近,该调查只根据犹太人的宗教信仰来统计犹太人。耶鲁、普林斯顿和其他大多数精英大学的希勒尔数据也经历了同样突然而巨大的下降。

“关于犹太人入学的新定义,一个非常有力的线索来自加州理工学院,这是一所精英科学和工程学院,不太可能吸引自称有宗教信仰的犹太人。根据希勒尔的网站,犹太人的入学率为0%,声称校园里绝对没有犹太人。尽管如此,该网站还描述了加州理工学院充满活力的犹太人生活,加州理工学院的犹太人参与了各种各样的当地活动和项目。这种荒谬的悖论显然是由于宗教信仰上的犹太人和祖先上的犹太人之间的区别。

“正如1999年席卷普林斯顿的媒体风暴所表明的那样,在过去的15年里,即使是犹太人入学人数的轻微下降,也会引发大规模的争议和犹太组织的愤怒谴责。对于最近哈佛大学近60%的犹太人突然消失,完全没有任何有组织的回应,这无疑表明仅仅是对犹太人的定义发生了变化。”

这种从基于犹太血统的分类到基于犹太宗教的分类的明显转变似乎成功地掩盖了许多记者的中心问题:

“我对精英政治的分析被浏览了数十万次,但这些数字在浩瀚的互联网中只是沧海一粟,几个月后,「我对犹太人的惊爆发现的内容」就从任何二次报道或其他公开讨论中永久地消失了。因此,尽管对犹太事务或精英大学招生感兴趣的消息灵通的人一定知道我的结果,但更多的媒体的选择完全沉默,确保了其他人对此完全一无所知。

“举个例子,几天前,我的一位朋友向我推荐了一个关于常春藤盟校犹太人的平板播客系列,题为‘Gatecrashers’,由经常关注宗教问题的正统犹太记者马克·奥本海默主持。虽然我听了“哈佛和犹太常春藤联盟的终结”这一集,但我发现奥本海默明显缺乏定量分析技能,也缺乏对相关问题的真正理解,这让我相当沮丧。

“然而,播客页面确实提供了《哈佛深红报》中一篇非常有用的文章的链接,展示了四年来对新生各种生活方式问题的调查结果,包括宗教信仰。在2013-2016年期间,大多数宗教信仰都出现了急剧下降,天主教徒和新教徒的比例在短短四年内从超过42%下降到不到35%,犹太教信徒的比例相应下降得更大,而无神论者、不可知论者和‘其他’的总和则从不到42%增长到近53%。我们可以有把握地假设,后一类信徒中有相当大一部分是犹太人。

“2016年,信奉犹太教的新生比例降至6.3%,但在其他三年里,这一比例一直接近10%,这也是哈佛希勒尔网站上目前公布的数据。因此,如果我们假设哈佛吸引了宗教信仰一般的犹太人,这表明本科生中犹太裔的比例大约为25%,甚至更高一些。

“如果对犹太人人数的这种估计是正确的,那么其含义是相当惊人的,我们很容易理解为什么从种族转向宗教被用作掩盖这一现实的借口。自1980年以来,美国的每所学院和大学都被要求向国家教育统计中心报告其学生群体的人口特征。我们自己的网站以一种非常方便的形式提供了这些公共数据,可以很容易地检查我们所有数千所本科学术机构的历史轨迹,我们可以检查一个表,显示自2012年以来哈佛学院的招生变化:

“最引人注目的事实之一是,在2015年至2020年的五年间,黑人学生的比例从6.3%增长到11.0%,增幅达到75%,无疑是哈佛历史上最快的。尽管2021年有所下降,但自2015年以来,这一数字仍增长了近50%。这一戏剧性的增长是由极高的录取率推动的,黑人在2020年被录取的学生中占14.8%,在2021年的录取率高达18%。西班牙裔、亚裔和外国学生的数量也在同一年大幅增加。

“算术铁律要求百分比之和必须为100,因此在同一时期,哈佛大学的白人入学率下降了近10个百分点,从2012年的45.1%稳步下降到2021年的35.4%。如果犹太裔学生的比例大概在25%的范围内,那么不可避免的结论是,尽管非犹太裔白人占美国人口的近60%,而且可能至少占我们表现最好的学生的60%,但他们在我们最顶尖的大学里的比例现在接近个位数。正如我在2012年的一篇文章中指出的那样,长期以来,哈佛大学招收美国黑人的比例远远高于非犹太裔白人。”

这些引人注目的统计数据表明,我们最精英的教育机构几乎将非犹太裔白人排除在外,如果情况确实如此,我怀疑那些声称“哈佛有意减少犹太学生人数”的诉讼背后的人,可能会后悔自己把这个问题带到严格审查和广泛公开辩论的那一天。

目前还不清楚这种非常奇怪的情况是在什么情况下发生的,但我在2018年关于亚洲人起诉哈佛大学的文章的最后几段提供了一些有趣的猜测:

“许多年前,作为一个年轻天真的大学生,我通常会在晚餐时和同学们在哈佛的食堂里讨论各种政治和政策问题。平权法案是我们谈话的一个常规话题,我偶尔会注意到美国在这方面是多么奇怪。我想不出任何其他例子,说明一个种族群体对其成员建立了种族歧视的合法制度,而旨在排斥或使敌对族群处于不利地位的类似制度在世界历史上却司空见惯。

“几十年过去了,我逐渐注意到,在我们最顶尖的大学里,非白人和外国学生入学人数的大幅持续增长,导致了美国非白人学生入学人数的彻底崩溃。但奇怪的是,犹太人的人数却没有类似的减少。众所周知,犹太积极分子一直是平权法案和大学录取相关政策建立背后的主要力量,我开始怀疑他们的真正动机,无论是有意识的还是无意识的。

“目标是否如声明的那样,为以前被排斥的群体提供教育机会?或者这仅仅是一个借口,用来推进一项政策,消除大多数非犹太裔白人(他们的主要种族竞争对手)?由于犹太人口仅占2%,他们自己能填满多少精英大学的名额显然是有限的,但如果有足够多的其他群体也被录取,那么非犹太人的数量很容易减少到较低的水平,尽管事实上他们占全国人口的大多数。

“亚洲人代表了一个有趣的测试案例。随着非犹太裔白人数量的迅速增长,他们被排挤出去,整个学术界都在庆祝这一过程。但到了20世纪80年代末,亚裔人数增长到了不可避免地开始冲击犹太精英入学人数的程度,未来的增长肯定会使情况恶化。就在那时,这一过程突然停止,亚洲人数急剧减少,此后永久受到限制。1998年,当我在《华尔街日报》上发表专栏文章,描述这些令人震惊的种族事实时,这种情况的含义已经在我的脑海中浮现。

“波士顿目前备受瞩目的审判被媒体广泛描述为亚裔群体与黑人和西班牙裔群体之间的冲突。亚裔群体的教育利益在当前主观且不透明的招生制度下受到损害,而黑人和西班牙裔群体的人数可能会在某些情况下急剧减少。白人在很大程度上被描绘成旁观者,哈佛表示,即使在招生政策发生巨大变化的情况下,白人的数量也几乎不会发生变化。但‘白人’一词涵盖了犹太人和非犹太裔白人,因此可能隐藏的内容多于所揭示的内容。

“我2012年精英政治分析的含义无疑为这场正在进行的法律斗争中的所有知名参与者和观察家所熟知,但反诽谤联盟及其媒体盟友的可怕力量确保了当前局势的某些重要方面永远不会受到广泛的公众讨论。亚裔倡导者正确地谴责了当前精英学术录取制度的不公平,但对于哪个美国群体实际上控制了相关院校,他们却保持绝对的沉默。

“在围绕波士顿哈佛审判的巨大媒体争议中,各方都在尽最大努力避免注意到那2%的犹太人(房间里的大象)。这一事实为当今美国社会中大象的巨大体型和力量提供了最好的证明。”

因此,关于以色列与加沙的军事冲突的公众热议话题,可能为其他长期被紧紧封闭的非常敏感的问题打开了许多大门。